Face au dérèglement climatique, les émissions de gaz à effet de serre continuent de bouleverser les équilibres planétaires, provoquant des conséquences durables sur les écosystèmes et les sociétés humaines. Pour y répondre, la recherche scientifique explore des solutions innovantes comme le stockage CO₂ sous le fond marin, une technologie qui complète les actions de réduction des émissions. Dans cet article, vous découvrirez le fonctionnement de ce procédé, ses atouts mais aussi les enjeux qui l’accompagnent pour l’avenir climatique mondial.

L’augmentation constante du dioxyde de carbone dans l’atmosphère menace d’aggraver le réchauffement global, avec des impacts déjà mesurables sur la biodiversité et la santé humaine. Pour faire face à cette urgence, le stockage CO₂ sous le fond marin apparaît comme une option crédible, étudiée par les instances internationales et testée dans des projets pilotes à grande échelle. Cet article vous propose une analyse complète de cette solution, de ses mécanismes scientifiques à ses perspectives pour contribuer à la neutralité carbone.

Qu’est-ce que le stockage géologique du CO₂ ?

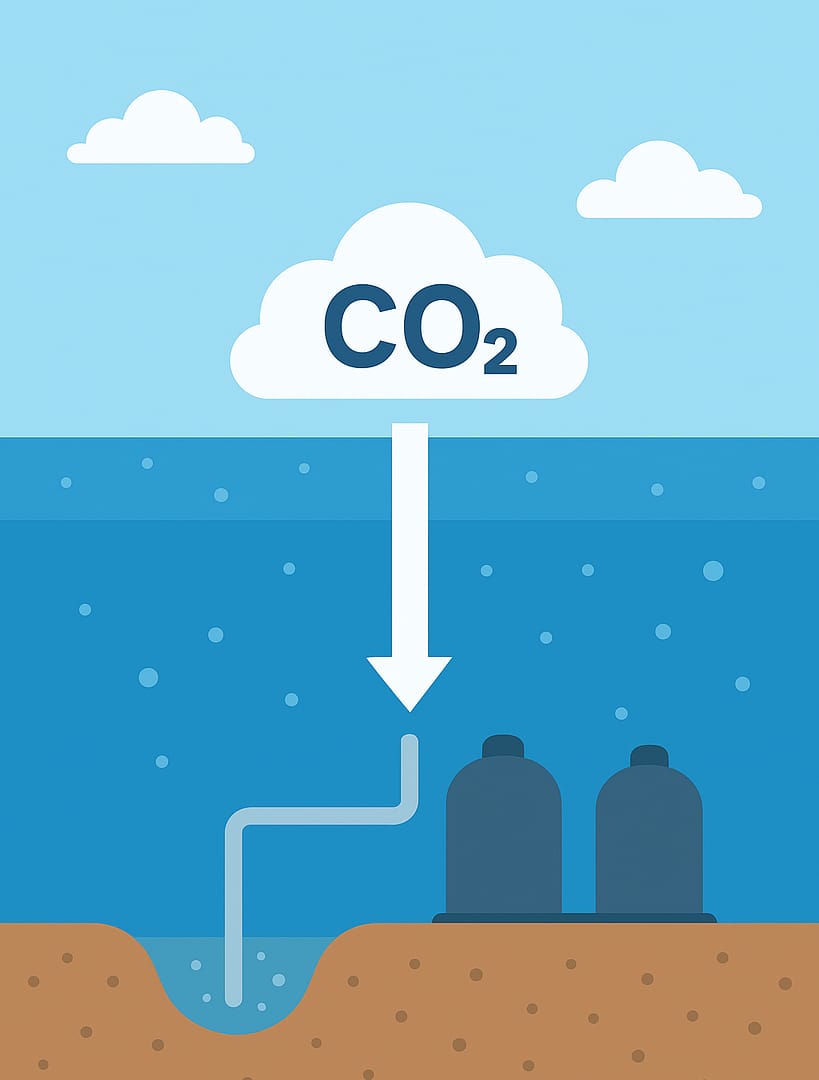

Le stockage géologique du dioxyde de carbone désigne une technique de séquestration permettant de piéger durablement les émissions issues de l’activité humaine. Le processus débute par la capture du CO₂ provenant principalement des centrales électriques, des cimenteries ou encore des raffineries. Ce gaz est ensuite comprimé et transporté, généralement via des canalisations ou des navires, vers un site de stockage spécialement identifié. L’objectif est de l’injecter dans des formations profondes du sous-sol, où il restera confiné pendant des milliers d’années. Cette approche repose sur des technologies maîtrisées, notamment dans le secteur pétrolier, qui utilise déjà des procédés similaires pour améliorer la récupération des hydrocarbures.

On distingue généralement deux types de réservoirs sous-marins adaptés au piégeage du carbone. Les premiers sont les aquifères salins profonds, c’est-à-dire des couches de roches poreuses imprégnées d’eau salée inutilisable. Leur vaste extension géographique et leur capacité théorique en font l’une des solutions les plus prometteuses. Les seconds concernent les gisements épuisés de pétrole et de gaz, dont les caractéristiques géologiques ont déjà montré une excellente étanchéité naturelle pendant des millions d’années. Ces formations sont surveillées par différents organismes scientifiques et représentent un potentiel stratégique pour réduire les émissions massives de CO₂.

Pourquoi stocker sous le fond marin ?

Le choix du stockage sous-marin s’explique avant tout par les capacités massives qu’offrent les bassins géologiques en milieu offshore. Comme l’ont montré divers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et de l’Agence internationale de l’énergie, ces zones pourraient accueillir plusieurs centaines de milliards de tonnes de dioxyde de carbone. Cela représente un levier essentiel pour atteindre les objectifs établis à l’échelle mondiale afin de limiter le réchauffement planétaire en dessous de 2 °C.

Un autre avantage réside dans la sécurité géologique supplémentaire offerte par les couches sédimentaires profondes. Celles-ci créent des barrières physiques qui empêchent le dioxyde de carbone injecté de s’échapper vers la surface et de polluer l’atmosphère. De plus, les infrastructures déjà existantes dans certaines zones offshore, comme les anciennes plateformes pétrolières, peuvent être transformées pour accueillir ces opérations, réduisant ainsi les coûts de mise en œuvre. La combinaison de ces facteurs explique pourquoi ce type de stockage est jugé très pertinent par la communauté scientifique et politique.

Les projets pilotes et démonstrateurs

Depuis plusieurs décennies, des projets pilotes ont permis de tester la faisabilité opérationnelle du stockage du CO₂ sous le fond marin. Le site de Sleipner, en Norvège, est considéré comme une référence mondiale. Depuis 1996, il injecte chaque année près d’un million de tonnes de dioxyde de carbone dans un aquifère salin situé à plus de 800 mètres sous le fond marin. Ce projet a démontré la robustesse de la technique et a permis de développer des méthodes de surveillance sophistiquées.

D’autres initiatives notables incluent le projet Snøhvit, également en Norvège, qui stocke le CO₂ séparé lors du traitement du gaz naturel liquéfié. Des projets similaires sont en cours dans la mer du Nord, soutenus par plusieurs gouvernements européens. Parallèlement, des pays comme le Japon, la Corée du Sud et l’Australie mènent eux aussi des expérimentations à grande échelle pour valider l’efficacité du stockage sous-marin. Ces projets apportent des données précieuses pour mettre en place une réglementation internationale et inspirer de futures installations de grande capacité.

Risques et points de vigilance

Les recherches académiques et institutionnelles soulignent que le risque de fuite est jugé très faible si les sites de stockage sont rigoureusement sélectionnés et correctement exploités. Néanmoins, la vigilance reste indispensable. Le principal danger réside dans une éventuelle remontée du CO₂ injecté, qui pourrait altérer la qualité de l’eau ou menacer certains écosystèmes marins sensibles. Pour limiter ce risque, il est essentiel d’utiliser des outils de suivi adaptés comme la sismique 3D, les capteurs de pression ou encore les analyses chimiques de l’eau environnante.

Au-delà des aspects techniques, l’aspect réglementaire et sociétal occupe une place centrale. Les populations côtières et les acteurs économiques exigent de solides garanties sur la sûreté à long terme du stockage. Les dispositifs de réglementation doivent être adaptés et globalement harmonisés entre pays. L’acceptabilité sociale nécessite aussi une transparence maximale, avec la communication d’informations fiables et facilement accessibles. Cela participe à créer un climat de confiance autour d’une technologie parfois perçue avec prudence.

Perspectives et enjeux climatiques

Le stockage du CO₂ sous le fond marin est considéré comme une solution complémentaire à la transition énergétique, et non comme une alternative à la réduction des émissions. Selon le GIEC, cette technique pourrait contribuer de façon significative aux scénarios de neutralité carbone, aux côtés du développement massif des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et des changements de modes de production. Elle représente un levier essentiel pour le secteur industriel lourd, souvent difficile à décarboner.

Les perspectives sont encourageantes, mais elles nécessitent des investissements importants et une coopération internationale accrue. Le développement de normes techniques et de cadres juridiques partagés reste un préalable pour déployer cette méthode à grande échelle. Si ces conditions sont réunies, le stockage géologique sous-marin du CO₂ pourrait jouer un rôle majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique et consolider la place de l’innovation scientifique au service de l’environnement. Les prochaines décennies seront déterminantes pour mesurer à quel point cette technologie pourra contribuer à la stabilisation du système climatique mondial.

En définitive, le stockage CO₂ sous le fond marin représente aujourd’hui une avancée technologique à la croisée des besoins climatiques et des savoir-faire industriels. Les recherches menées depuis plusieurs décennies démontrent que cette solution est non seulement viable sur le plan technique, mais également essentielle pour compléter les efforts de réduction des émissions à la source. Certes, des défis demeurent, qu’il s’agisse de l’encadrement réglementaire, de la surveillance à long terme ou encore de l’acceptabilité sociale. Toutefois, ces obstacles sont progressivement levés grâce aux expériences menées sur différents sites pilotes et aux recommandations scientifiques internationales.

En s’appuyant sur des réservoirs géologiques sous-marins vastes et naturellement étanches, cette approche pourrait offrir un moyen sûr et efficace de séquestrer durablement le dioxyde de carbone. À l’échelle mondiale, le potentiel de contribution à la lutte contre le changement climatique est considérable. Si vous aspirez à un avenir où la neutralité carbone devient une réalité, il est essentiel de considérer le rôle déterminant que peut jouer cette technologie, non pas comme une solution unique, mais comme un pilier complémentaire de la transition énergétique.

Chaque avancée dans le domaine du stockage CO₂ sous le fond marin nous rapproche d’une gestion plus responsable des émissions et d’un climat durable pour les générations futures. Investir dans cette voie, c’est investir dans un équilibre entre progrès technologique, protection des écosystèmes marins et réduction de l’empreinte carbone mondiale.