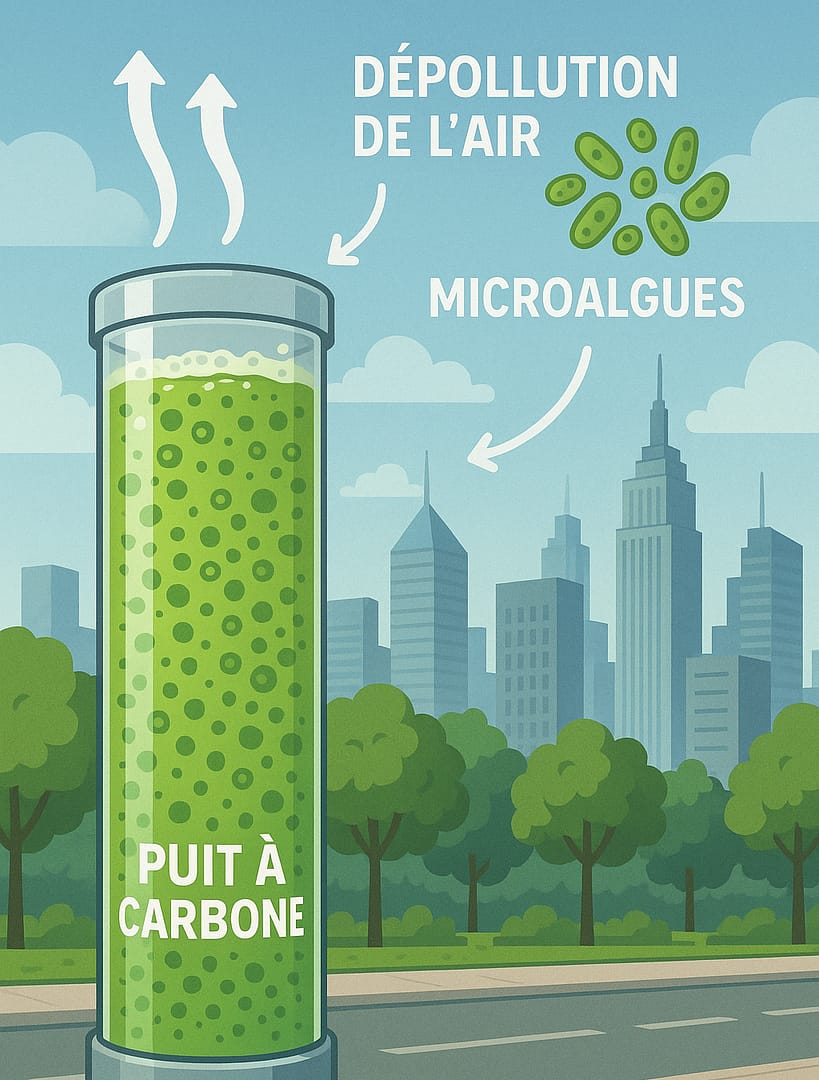

Dans un contexte urbain marqué par la pollution croissante de l’air, les conséquences sur la santé publique et la qualité de vie deviennent de plus en plus préoccupantes. Pour faire face à cette urgence environnementale, certains territoires misent sur les microalgues, des organismes naturels capables de capter efficacement le dioxyde de carbone. En tant que puits à carbone innovants, ces micro-organismes ouvrent la voie à de nouvelles stratégies de dépollution des villes. Dans cet article, vous découvrirez comment les microalgues sont utilisées dans les infrastructures urbaines pour améliorer l’air que nous respirons au quotidien.

Alors que les villes concentrent une part croissante des émissions de CO₂, elles peinent à préserver un air sain pour leurs habitants. De plus en plus de chercheurs et de collectivités se tournent vers des solutions issues du vivant, en particulier les microalgues, pour répondre à cet enjeu. Grâce à leur capacité remarquable de captation du carbone, elles deviennent des puits à carbone prometteurs dans la lutte contre la pollution urbaine. Cet article vous invite à explorer les applications concrètes de cette technologie verte et les bénéfices qu’elle pourrait offrir aux grandes agglomérations de demain.

Qu’est-ce qu’un puits à carbone ?

Un puits à carbone désigne un réservoir qui absorbe davantage de dioxyde de carbone (CO₂) qu’il n’en émet, contribuant ainsi à la réduction de la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Ces puits peuvent être naturels, à l’image des forêts, océans ou sols agricoles, ou artificiels lorsqu’ils sont mis en place par des dispositifs techniques ou des projets d’aménagement. En milieu urbain, leur importance ne cesse de croître face à l’augmentation constante des émissions polluantes.

Selon les données de l’ADEME (Agence de la transition écologique), les puits naturels seraient responsables de l’absorption d’environ 30 % des émissions mondiales de CO₂. Cela leur confère un rôle primordial dans la régulation du climat terrestre. Cependant, la déforestation massive et la dégradation des milieux naturels limitent de plus en plus leur efficacité.

Dans ce contexte, des alternatives sont étudiées pour venir compléter ces solutions naturelles. Parmi elles, les technologies émergentes comme les bioréacteurs à microalgues suscitent un grand intérêt. Leur capacité à absorber le CO₂ et à produire de l’oxygène en fait des infrastructures prometteuses, surtout dans les zones urbaines exposées à une forte pollution de l’air.

Les microalgues : des capteurs biologiques au potentiel élevé

Les microalgues sont des organismes unicellulaires microscopiques présents naturellement dans les milieux aquatiques, aussi bien en eau douce qu’en eau salée. Leur principe de fonctionnement repose sur la photosynthèse, processus par lequel elles transforment le CO₂, l’eau et la lumière solaire en oxygène et en matière organique. Cette capacité permet aux microalgues de jouer un rôle actif dans la réduction de la pollution atmosphérique.

Ce qui distingue les microalgues des autres formes de végétation, c’est leur rendement élevé en absorption de CO₂. Des études menées par des instituts scientifiques comme le CNRS ou l’INRAE montrent qu’un kilogramme de microalgues peut absorber jusqu’à 1,8 kilogramme de CO₂, ce qui dépasse largement le potentiel de nombreux végétaux gratuits terrestres.

Leur croissance rapide en fait un outil efficace pour une captation continue du carbone. Les microalgues peuvent être cultivées dans des installations peu gourmandes en espace, ce qui facilite leur intégration dans des environnements urbains densément peuplés. De ce fait, elles représentent une solution innovante dans les efforts de dépollution urbaine.

Des applications concrètes en milieu urbain

Le développement de technologies à base de microalgues permet aujourd’hui de concevoir des systèmes intégrés dans les infrastructures urbaines. Ces dispositifs prennent souvent la forme de bioréacteurs à microalgues, conçus pour absorber le CO₂ localisé tout en produisant de l’oxygène. Plusieurs modèles ont déjà été expérimentés avec succès dans différents pays, notamment en Europe.

Les premières initiatives reposent sur la mise en place de façades biologiques. À Hambourg, le bâtiment BIQ House incarne cette approche avec ses panneaux en verre remplis de cultures de microalgues. Ces structures vivantes remplissent une double fonction : elles captent le CO₂ tout en servant de protection solaire pour les habitants, améliorant ainsi leur confort thermique et la performance énergétique du bâtiment.

En parallèle, certaines entreprises françaises, telles que Fermentalg, ont conçu des modules de dépollution intégrés dans le mobilier urbain. Ces équipements sont capables de traiter l’air ambiant dans des zones à forte pollution comme les carrefours ou les passages très fréquentés. En plus du CO₂, certains systèmes peuvent également filtrer les oxydes d’azote (NOx) et particules fines, améliorant ainsi la qualité globale de l’air.

Un modèle d’économie circulaire : valorisation de la biomasse

Au-delà de leur rôle de puits à carbone, les cultures de microalgues génèrent une biomasse riche en nutriments, qui peut être valorisée de plusieurs façons. Dans une logique d’économie circulaire, cette matière organique peut servir de base à la production de biocarburants, d’aliments riches en protéines ou de fertilisants naturels.

Ce type de valorisation ouvre la voie à une gestion intégrée et durable des ressources urbaines, en alignement avec les objectifs de transition écologique. Elle permet également de réduire l’impact environnemental du cycle de vie des produits tout en créant de nouvelles filières économiques locales.

Les collectivités et les porteurs de projet peuvent ainsi mettre en œuvre des dispositifs à double usage : dépolluer l’air et produire de la matière valorisable. En intégrant les microalgues dans une stratégie territoriale, il est donc possible de renforcer de manière significative les politiques publiques en matière de durabilité urbaine.

Les atouts et les contraintes de cette technologie verte

L’un des avantages majeurs des solutions à base de microalgues est leur efficacité exceptionnelle en matière de captation du CO₂. En comparaison avec d’autres systèmes, elles permettent un captage continu et intense même sur des espaces réduits. Leur faible encombrement au sol, du fait de leur installation verticale, est particulièrement adapté aux zones urbaines où l’espace est une ressource limitée.

Par ailleurs, ces solutions peuvent être intégrées de manière esthétique aux structures urbaines existantes. Les façades végétalisées ou les modules autonomes à microalgues offrent une flexibilité architecturale appréciable. Leur potentiel d’intégration dans des projets d’aménagement urbain durable renforce l’intérêt qu’elles suscitent auprès des décideurs publics.

Cependant, certaines contraintes doivent être prises en compte. Le coût d’installation et de maintenance des bioréacteurs à microalgues reste relativement élevé, ce qui peut ralentir leur déploiement à grande échelle. De plus, le rendement des cultures dépend fortement de facteurs environnementaux tels que l’ensoleillement, la température et la qualité de l’eau.

Enfin, le suivi technique est essentiel. Une mauvaise gestion des cultures peut entraîner la prolifération de bactéries ou de micro-organismes indésirables, ce qui nécessiterait des protocoles sanitaires rigoureux. Ces aspects sont essentiels à maîtriser avant toute généralisation de cette technologie dans les villes.

Des perspectives durables pour les villes du futur

De plus en plus de municipalités s’intéressent aux solutions fondées sur la nature pour renforcer leur résilience face aux enjeux climatiques. Les microalgues, en tant que puits à carbone naturels ultra-efficaces, s’inscrivent parfaitement dans cette dynamique. Plusieurs programmes expérimentaux sont déjà en cours dans certaines agglomérations françaises, notamment dans le cadre des contrats de transition écologique portés par l’État.

Au-delà de la France, des villes comme Genève, Berlin ou Tokyo testent également ces systèmes dans l’espace public. Les résultats sont souvent encourageants : réduction mesurée du CO₂ transporté par l’air, amélioration de la qualité de l’air local et sensibilisation des citoyens à la transition écologique. Ces expériences contribuent à changer le regard sur les technologies végétales et leur place en milieu urbain.

Avec la montée des réglementations environnementales, il devient essentiel pour les collectivités de se doter d’outils innovants et durables. Les microalgues, par leur capacité à intégrer l’écosystème urbain sans nuire à son équilibre, constituent une option stratégique à long terme. Elles peuvent accompagner les villes vers leur objectif de neutralité carbone tout en créant de nouveaux emplois dans le secteur des écotechnologies.

La diffusion de ces pratiques dans les projets de réaménagement, les plans climat-énergie ou encore les infrastructures de transport représente autant d’opportunités pour faire évoluer nos territoires vers des modèles plus équilibrés et moins émissifs.

Les microalgues s’imposent comme une réponse innovante et naturelle à la pollution de l’air en ville, en agissant comme de véritables puits à carbone actifs. Leur intégration dans les infrastructures urbaines s’inscrit dans une dynamique vertueuse, conjuguant dépollution, valorisation de la biomasse et réduction des émissions de CO₂. En misant sur ces organismes microscopiques, les collectivités peuvent transformer leur environnement tout en contribuant à la transition écologique. Envisager des villes plus vertes, adaptables et durables n’est plus une utopie, mais une direction concrète vers laquelle nous pouvons tous tendre.