La méconnaissance des crustacés et mollusques entraîne souvent une confusion entre ces deux grands groupes d’animaux marins, alors qu’ils jouent des rôles très différents dans les écosystèmes aquatiques. Ces organismes, essentiels à la biodiversité, ont également une place centrale dans notre alimentation et dans l’économie mondiale grâce à la pêche et à l’aquaculture. Dans cet article, vous découvrirez les caractéristiques clés de chacun, leurs différences, ainsi que leur importance écologique et économique.

Bien que les crustacés et mollusques soient incontournables dans nos assiettes et dans les chaînes alimentaires marines, leur diversité biologique reste souvent mal comprise. Leur étude permet pourtant de mieux saisir leur rôle dans le maintien des équilibres marins, tout en mettant en évidence leur grande valeur marchande. À travers cet article, vous explorerez leurs caractéristiques scientifiques, leurs différences fondamentales et l’impact de leur préservation sur l’environnement et la société.

Les crustacés : définition et caractéristiques

Les crustacés appartiennent au phylum des Arthropodes, un groupe d’invertébrés finement étudié par les biologistes marins. Leur corps est généralement segmenté et recouvert d’un exosquelette chitineux qui assure leur protection et limite la perte d’eau. Cette carapace doit être régulièrement remplacée lors des mues, un processus essentiel de leur croissance. Les crustacés possèdent un céphalothorax qui regroupe la tête et le thorax, ainsi qu’un abdomen distinct. Ils se caractérisent aussi par la présence de paires de pattes articulées qui leur permettent de se déplacer, de capturer leurs proies ou de creuser des abris.

En matière de diversité, le groupe des crustacés est particulièrement vaste. On y retrouve des espèces familières comme les crabes, les crevettes, les homards et les langoustines, mais aussi d’autres plus discrets comme le krill, indispensable au régime alimentaire des baleines. Leur rôle écologique est considérable, car plusieurs d’entre eux contribuent à la filtration des particules et participent au recyclage de la matière organique dans les environnements marins. Ils représentent également une source nutritive essentielle pour de nombreux poissons, oiseaux marins et mammifères.

Les mollusques : un groupe d’invertébrés diversifié

Les mollusques appartiennent au phylum des Mollusca, l’un des plus riches en nombre d’espèces de tout le règne animal. Leur principale caractéristique réside dans leur corps mou, souvent protégé par une coquille calcaire sécrétée par une partie spécifique de leur organisme, le manteau. Ils se regroupent en plusieurs classes présentant des formes et des modes de vie remarquablement variés.

Parmi les principaux groupes, les bivalves comme les huîtres, les moules ou les palourdes filtrent l’eau afin d’y extraire leurs nutriments. Les gastéropodes incluent les escargots marins, les patelles et les buccins, tandis que les céphalopodes tels que les poulpes, les calmars et les seiches illustrent des capacités d’adaptation uniques. Ces derniers se déplacent par propulsion grâce à des jets d’eau, possèdent une vision développée et sont réputés pour leur intelligence et leurs facultés d’apprentissage.

Comparaison entre crustacés et mollusques

Bien qu’ils cohabitent dans de nombreux écosystèmes marins, les crustacés et les mollusques se distinguent par des différences fondamentales. Les crustacés sont des arthropodes, dotés d’un corps segmenté et d’un exosquelette chitineux, tandis que les mollusques se caractérisent par un corps mou recouvert ou non d’une coquille. Ils présentent tous une symétrie bilatérale, mais leur organisation corporelle diverge nettement.

Leur système locomoteur illustre bien ces différences. Les crustacés se déplacent principalement grâce à leurs pattes articulées, alors que les mollusques utilisent un pied musculaire ou, dans le cas des céphalopodes, des tentacules souples et puissants. La respiration varie également selon le groupe : les crustacés possèdent des branchies spécialisées, tandis que les mollusques respirent grâce aux branchies logées dans la cavité palléale. En matière de reproduction, les deux phylums privilégient la voie sexuée, mais certains mollusques présentent aussi des formes d’hermaphrodisme.

Exemples emblématiques de crustacés

Les crustacés regroupent une grande diversité d’espèces marines et dulçaquicoles. Les crabes, avec leur démarche latérale et leur carapace arrondie, constituent un symbole des littoraux. Les crevettes, très présentes dans l’aquaculture mondiale, sont prisées dans l’alimentation humaine. Le homard et la langouste, plus massifs, jouent un rôle économique majeur dans la pêche et la gastronomie. Enfin, le krill antarctique, dont les populations forment d’immenses bancs, constitue la base alimentaire de nombreuses espèces de cétacés, d’oiseaux et de poissons.

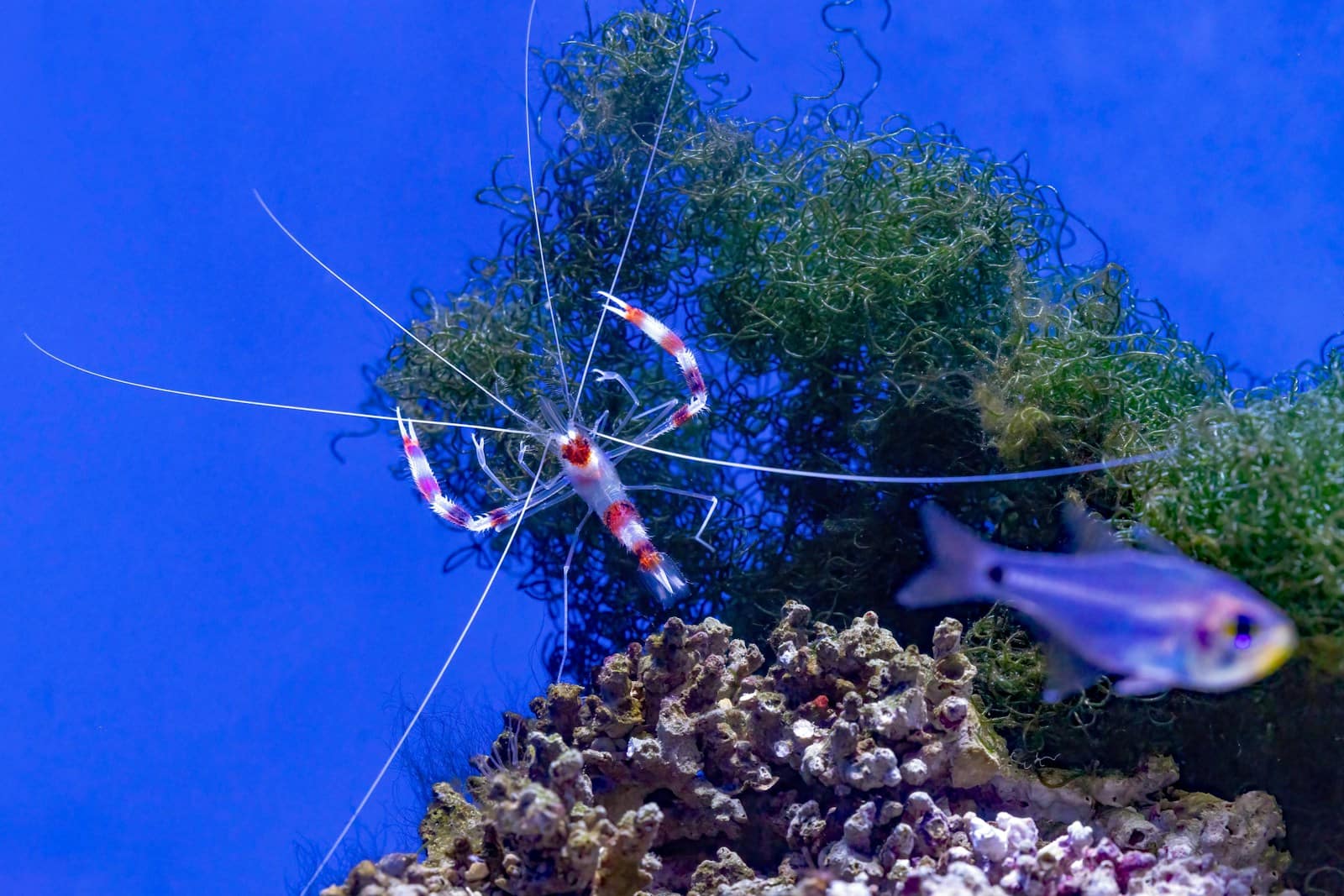

Ces organismes ne se contentent pas de nourrir l’homme ; ils participent aussi activement au bon fonctionnement des écosystèmes marins. Par exemple, certains crabes fouisseurs assurent l’oxygénation des sédiments et le brassage des nutriments. Les crevettes nettoyeuses, quant à elles, retirent les parasites des poissons, illustrant l’importance de ces interactions écologiques dans le maintien de la biodiversité.

Exemples emblématiques de mollusques

Les mollusques présentent une telle diversité qu’ils occupent quasiment tous les milieux aquatiques. Les huîtres et les moules sont parmi les bivalves les plus étudiés en raison de leur rôle dans la filtration des eaux littorales. Ils contribuent à l’équilibre des écosystèmes en réduisant la turbidité des fonds marins et en améliorant la disponibilité des nutriments. Les palourdes, présentes dans de nombreuses lagunes, complètent ce rôle écologique crucial.

Chez les gastéropodes, on retrouve des espèces comme le bigorneau ou la patelle, capables de s’accrocher solidement aux rochers des zones battues par les vagues. Parmi les plus impressionnants figurent les céphalopodes. Les calmars et les poulpes, grâce à leur système de camouflage sophistiqué, adaptent la couleur de leur peau à leur environnement. Leur intelligence, leur capacité d’apprentissage et leur comportement de chasse complexe fascinent encore aujourd’hui la communauté scientifique et nourrissent de nombreuses recherches.

Importance écologique et économique

Les crustacés et les mollusques ne se limitent pas à une valeur culinaire ou commerciale. Leur importance écologique est considérable. Les bivalves jouent le rôle de filtreurs naturels, ce qui leur confère une fonction primordiale dans la purification des eaux côtières et le maintien de la qualité des habitats marins. Les crustacés, quant à eux, constituent une part essentielle du régime alimentaire de nombreux poissons, oiseaux marins et mammifères.

Du point de vue économique, ces organismes sont associés à une industrie de la pêche et de l’aquaculture qui génère des milliards d’euros chaque année. Selon les rapports officiels d’organismes internationaux tels que l’IFREMER ou la FAO, la production d’huîtres, de moules ou de crevettes contribue fortement à la sécurité alimentaire mondiale. L’aquaculture des crevettes connecte directement des centaines de milliers de foyers à une activité économique vitale. Toutefois, cette exploitation n’est pas sans conséquence : la surpêche, la pollution marine et les effets du réchauffement climatique menacent certaines populations, posant la question de la gestion durable de ces ressources.

Perspectives et enjeux actuels

Au-delà des usages alimentaires et économiques, la conservation des crustacés et des mollusques constitue un enjeu majeur de préservation de la biodiversité. Des projets scientifiques, portés notamment par le CNRS et le Muséum national d’Histoire naturelle, visent à mieux comprendre la résilience de ces organismes face aux changements climatiques. Les chercheurs cherchent à analyser les impacts de l’acidification des océans sur la formation des coquilles de mollusques ou sur le développement des larves de crustacés.

Ces recherches sont essentielles, car l’évolution rapide de l’environnement marin met en péril la survie de nombreuses espèces. Une meilleure compréhension de leurs mécanismes d’adaptation permettra d’élaborer des stratégies de gestion durable. Préserver la diversité des crustacés et des mollusques revient ainsi à conserver la santé des écosystèmes marins dont dépend une large partie de l’humanité.

En définitive, l’examen attentif des crustacés et mollusques révèle non seulement leurs différences biologiques essentielles, mais également leur rôle fondamental dans les écosystèmes et dans nos sociétés. Les crustacés, avec leur corps segmenté et leur exosquelette protecteur, se distinguent clairement des mollusques à corps mou, dont certains développent des stratégies d’adaptation remarquables telles que la filtration de l’eau ou la propulsion par jet. Ces singularités confèrent à chaque groupe une place irremplaçable dans la chaîne alimentaire et dans l’équilibre marin.

Sur le plan économique et alimentaire, les crustacés et mollusques représentent des ressources précieuses, mobilisant pêche et aquaculture à l’échelle mondiale. Toutefois, la pression exercée par la surexploitation, la pollution et les changements climatiques rappelle la nécessité d’une gestion durable et responsable. Préserver ces organismes, c’est œuvrer à la fois pour la biodiversité marine et pour la sécurité alimentaire des générations futures.

Ainsi, en connaissant mieux les spécificités et la complémentarité de ces animaux marins, chacun peut prendre conscience de l’importance de leur préservation. En protégeant les crustacés et mollusques, vous contribuez à maintenir la richesse des écosystèmes marins, tout en assurant que ces trésors de la mer continueront de nourrir et d’enrichir l’humanité pour les décennies à venir.