Face aux menaces qui pèsent sur la biodiversité et aux bouleversements environnementaux, il devient essentiel de mieux comprendre les organismes qui participent à l’équilibre des écosystèmes. Les champignons et les lichens jouent un rôle central dans le recyclage de la matière, la symbiose et l’évaluation de la qualité des milieux naturels. Dans cet article, vous découvrirez leurs caractéristiques, leurs différences, leurs rôles écologiques, ainsi que les enjeux scientifiques et environnementaux qui leur sont associés.

Peu visibles au quotidien mais omniprésents dans nos forêts, nos sols et même nos villes, les champignons et les lichens sont parmi les organismes les plus fascinants et les plus utiles de la nature. Leur fonctionnement, basé sur des mécanismes complexes de symbiose et de décomposition, contribue non seulement à la survie des écosystèmes mais aussi à des usages médicinaux et économiques majeurs. À travers cet article, vous explorerez en détail leur biologie, leurs particularités, leurs interactions et leur importance pour la recherche scientifique actuelle.

Définition générale des champignons et des lichens

Les champignons et les lichens occupent une place particulière dans les écosystèmes et dans l’étude des sciences biologiques. Les champignons ne sont ni des plantes ni des animaux, mais constituent un règne distinct du vivant, reconnu par la communauté scientifique. Leur diversité est immense, allant des levures microscopiques aux grands champignons visibles en forêt. Les lichens, quant à eux, représentent une association symbiotique entre un champignon et une algue verte ou une cyanobactérie. Cette coopération intime en fait des organismes complexes, capables de coloniser des environnements extrêmes. Ils constituent ainsi un modèle unique pour comprendre les mécanismes de la symbiose dans la nature.

Les champignons : organismes fascinants

Définition et classification

Les recherches menées par des institutions comme l’INRAE et le Muséum national d’Histoire naturelle confirment que les champignons appartiennent au règne des Fungi. Contrairement aux végétaux, ils ne réalisent pas la photosynthèse puisqu’ils ne possèdent pas de chlorophylle. Leur principal mode de nutrition repose sur l’absorption des nutriments issus de la décomposition de la matière organique. Leur classification distingue plusieurs groupes tels que les basidiomycètes, les ascomycètes, ou encore les chytridiomycètes, chacun présentant des caractéristiques morphologiques et génétiques particulières. Cette diversité souligne leur rôle fondamental dans le fonctionnement des écosystèmes naturels.

Rôles écologiques

L’importance écologique des champignons est considérable. Ils agissent comme décomposeurs, permettant le recyclage des matières végétales et animales mortes, ce qui favorise le renouvellement de l’humus et la fertilité des sols. Certains champignons forment des associations symbiotiques avec les racines des plantes, appelées mycorhizes, qui facilitent l’absorption des minéraux en échange de sucres produits par la plante. Ces associations sont indispensables à la survie de nombreuses espèces végétales. Enfin, les champignons participent aussi à des interactions plus complexes, comme la régulation des populations microbiennes dans les sols, ce qui permet de maintenir l’équilibre écologique des milieux naturels.

Importance économique et médicale

Les champignons ont également une grande valeur pour la société humaine. En alimentation, ils sont à l’origine de produits essentiels tels que le pain, la bière et les fromages, grâce à l’action des levures et moisissures. Leurs applications médicales sont tout aussi déterminantes, puisqu’ils sont à l’origine de molécules majeures comme la pénicilline, premier antibiotique découvert, ou la ciclosporine, utilisée dans les traitements immunosuppresseurs. Des recherches se poursuivent aujourd’hui pour identifier d’autres substances bioactives issues de champignons, montrant leur potentiel dans la lutte contre certaines maladies émergentes et dans la mise au point de nouvelles thérapies.

Les lichens : une symbiose originale

Définition et structure

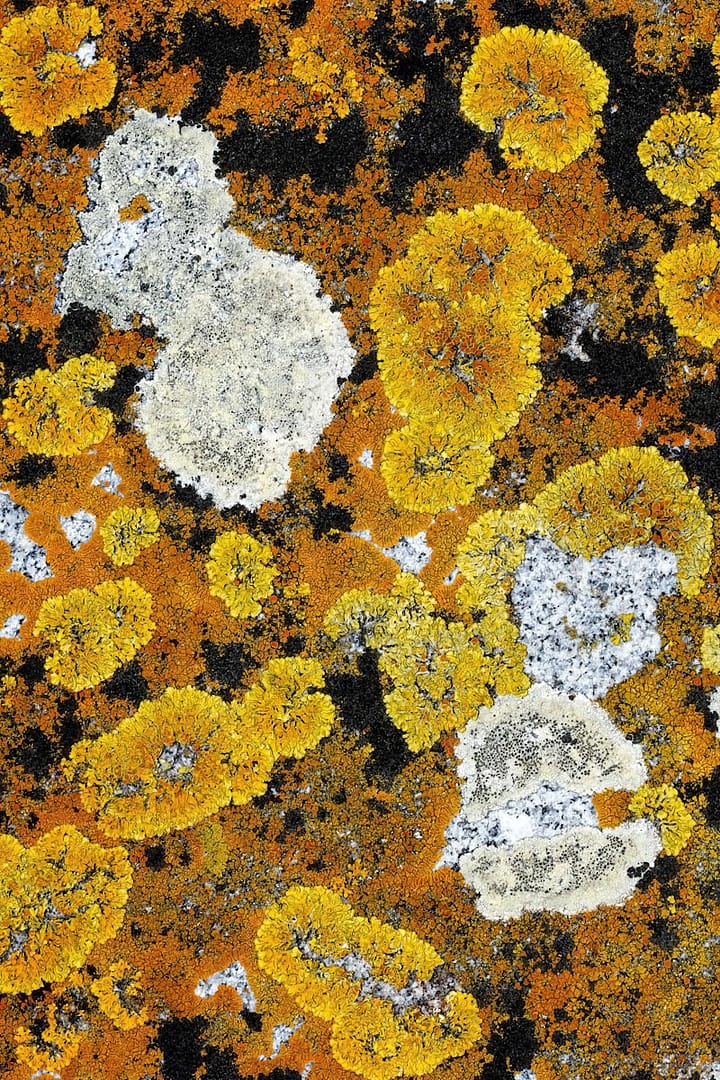

Les lichens ne sont pas des organismes simples, mais le fruit d’une collaboration étroite entre un champignon, généralement un ascomycète, et une algue verte ou une cyanobactérie. Le champignon fournit l’armature protectrice et capte l’humidité, tandis que l’algue assure la production de sucres par la photosynthèse. Cette symbiose confère au lichen des propriétés inédites, telles qu’une résistance exceptionnelle aux contraintes environnementales. La reproduction peut être sexuée, par la dispersion des spores fongiques, ou végétative, par détachement de fragments capables de se développer en de nouveaux individus.

Diversité et habitats

Les lichens sont présents dans des habitats variés, depuis les forêts tempérées jusqu’aux régions polaires et aux déserts arides. Leur remarquable tolérance à la sécheresse, au froid et aux radiations solaires leur permet de coloniser des milieux hostiles où peu d’organismes peuvent survivre. Leur capacité à absorber et à accumuler des substances de l’air en fait également des bioindicateurs fiables de la qualité atmosphérique. Les scientifiques les utilisent ainsi pour mesurer le niveau de pollution, notamment les concentrations en dioxyde de soufre ou en métaux lourds. Cette fonction écologique ajoute à leur importance dans le suivi environnemental et la conservation de la biodiversité.

Utilisations humaines

Depuis des siècles, les lichens sont exploités par les sociétés humaines. Certaines espèces produisent des pigments naturels utilisés dans la teinture des textiles. D’autres ont été utilisées en médecine traditionnelle pour leurs propriétés antiseptiques et cicatrisantes. Aujourd’hui, des recherches scientifiques étudient leur potentiel dans le domaine de la biotechnologie, en particulier pour la mise au point de nouvelles molécules pharmaceutiques. Leur capacité à survivre dans des conditions extrêmes intéresse également les programmes spatiaux, car ils servent de modèle pour comprendre la survie de la vie dans des environnements extraterrestres.

Les différences entre champignons et lichens

Bien que liés par leur association dans certains cas, les champignons et les lichens présentent de profondes différences. Un champignon est un organisme autonome qui appartient au règne fongique, alors qu’un lichen est une structure symbiotique composée de plusieurs partenaires. Sur le plan morphologique, le champignon développe des filaments appelés hyphes, alors que le lichen forme un thalle au développement particulier. Sur le plan écologique, les champignons jouent surtout un rôle dans la décomposition et les symbioses mycorhiziennes, tandis que les lichens sont surtout adaptés aux milieux extrêmes et jouent un rôle d’indicateurs biologiques. Cette distinction est essentielle pour comprendre leur place respective dans les écosystèmes et dans la recherche scientifique.

Enjeux actuels et recherche scientifique

La conservation de la biodiversité fongique et lichénique est devenue un enjeu majeur face aux changements climatiques et à la dégradation des milieux naturels. Certains champignons et lichens sont menacés par la pollution atmosphérique, la déforestation ou l’artificialisation des sols. Dans le domaine médical, les champignons continuent de représenter une ressource précieuse pour la découverte de nouvelles substances thérapeutiques. Quant aux lichens, leurs propriétés biochimiques intéressent les laboratoires pour la mise au point de molécules antimicrobiennes ou antioxydantes. Leur étude contribue aussi à une meilleure compréhension des mécanismes de la symbiose, un processus clé de l’évolution biologique et de la résilience des écosystèmes.

Résumé et perspectives

Les champignons et les lichens jouent un rôle incontournable dans la dynamique de la nature et dans la vie humaine. Les premiers sont des recycleurs, des partenaires indispensables des végétaux et une source inestimable pour l’alimentation et la santé. Les seconds incarnent un modèle remarquable de coopération entre espèces, capables d’exister dans des milieux extrêmes tout en informant sur la qualité de l’air. Leur étude croissante ouvre des perspectives dans la lutte contre les pollutions, dans l’exploration spatiale et dans le développement de nouvelles applications biotechnologiques. L’avenir de leur recherche témoigne de l’importance de préserver ces organismes pour garantir l’équilibre des écosystèmes et favoriser des innovations scientifiques durables.

À la lumière des connaissances scientifiques actuelles, il apparaît clairement que les champignons et les lichens occupent une place essentielle dans la dynamique des écosystèmes. Les premiers, à travers leur rôle de décomposeurs et leurs symbioses indispensables comme les mycorhizes, participent activement au recyclage de la matière organique et au maintien de la fertilité des sols. Les seconds, avec leur forme unique de symbiose entre un champignon et une algue ou une cyanobactérie, démontrent l’ingéniosité de la nature en colonisant des milieux parfois extrêmes tout en servant de précieux bioindicateurs de la qualité de l’air.

La comparaison entre champignons et lichens révèle autant de différences structurelles que fonctionnelles, mais souligne surtout leur complémentarité dans la régulation des équilibres naturels. Leur importance médicale, économique et scientifique, qu’il s’agisse de la découverte d’antibiotiques, de leur rôle dans la production alimentaire ou de leur utilisation comme sources d’innovations biotechnologiques, en fait des organismes à forte valeur pour l’avenir.

Dans un contexte de changements environnementaux rapides et de perte de biodiversité, mieux comprendre ces organismes représente un enjeu majeur. Étudier leurs spécificités et favoriser leur conservation, c’est contribuer à une meilleure gestion des ressources naturelles et à la recherche de solutions durables. En intégrant les champignons et les lichens dans nos réflexions sur la transition écologique, nous reconnaissons leur rôle fondamental dans la santé des écosystèmes, mais aussi dans notre propre bien-être à long terme.

Prendre conscience de leur valeur, c’est ouvrir la voie à une relation plus respectueuse et éclairée avec le vivant. Votre curiosité pour ce sujet est déjà un premier pas vers une meilleure compréhension des forces invisibles qui façonnent notre monde naturel et qui, bien souvent, détiennent les clés de l’avenir de notre environnement.