L’avancée de la Grande Muraille Verte pourrait bien déterminer l’avenir de millions de personnes vivant au cœur du Sahel, où la désertification aggrave l’insécurité alimentaire, la pauvreté et les migrations climatiques. Ce projet panafricain de restauration des terres et de lutte contre la dégradation des sols s’étend sur 11 pays d’Afrique, de Djibouti à Dakar, et mobilise des ressources humaines, financières et scientifiques à une échelle inédite. Dans cet article, nous vous proposons d’explorer en détail l’historique, les objectifs, les réalisations, mais aussi les nombreux défis auxquels fait face cette initiative majeure pour la transition écologique du continent africain.

Face à la progression rapide de la désertification et à la fragilisation des écosystèmes sahéliens, l’Afrique a lancé une initiative monumentale dont les retombées environnementales et sociales sont vastes : la Grande Muraille Verte. Conçue pour restaurer les terres dégradées et dynamiser l’économie des zones arides, cette stratégie régionale associe reboisement, agriculture durable et participation communautaire. Cet article vous guidera à travers les origines, les ambitions, les résultats obtenus et les perspectives d’avenir de ce chantier écologique aux dimensions continentales.

Contexte et genèse du projet

La Grande Muraille Verte est née face à la dégradation accélérée des écosystèmes sahéliens, conséquence de phénomènes conjoints tels que la variabilité climatique, l’exploitation excessive des ressources et la pression démographique. Le Sahel, zone de transition climatique entre le désert du Sahara et la savane tropicale, connaît une désertification avancée mettant en péril la souveraineté alimentaire et la stabilité socio-économique des populations.

C’est dans ce contexte que les chefs d’État de l’Union africaine ont approuvé l’Initiative de la Grande Muraille Verte en 2007, avec pour ambition de restaurer une bande de terres s’étendant sur près de 8 000 kilomètres de long et 15 kilomètres de large, de l’Atlantique à la mer Rouge. Ce projet, bien que porté par une vision environnementale, repose également sur des fondements sociaux, économiques et culturels. Il s’inspire de pratiques indigènes comme le bocage sahélien et la régénération naturelle.

L’approche stratégique a évolué au fil du temps : d’un simple mur végétal, elle s’est transformée en une démarche intégrée de gestion durable des terres et des ressources. Ce changement de prisme a permis une meilleure adéquation entre les méthodes employées et les diversités écologiques locales, indispensables à la réussite du projet sur le long terme.

Objectifs clés du projet

Le projet de la Grande Muraille Verte se fixe des objectifs ambitieux, à la fois environnementaux et sociaux. Au premier plan, il s’agit de restaurer 100 millions d’hectares de terres dégradées d’ici 2030. L’atteinte de cet objectif vise à freiner voire inverser les dynamiques de désertification qui menacent l’équilibre écologique du Sahel.

Un deuxième objectif majeur concerne le stockage de carbone. Le projet ambitionne de séquestrer 250 millions de tonnes de dioxyde de carbone, contribuant ainsi aux efforts mondiaux de lutte contre le dérèglement climatique. Cette capacité de captation repose notamment sur la reforestation, la couverture végétale naturelle et la gestion améliorée des pratiques agricoles.

Outre ses volets environnementaux, la GMV entend créer au moins 10 millions d’emplois ruraux. Ces emplois dits « verts » couvrent un large spectre d’activités : plantations, agriculture durable, gestion des forêts, construction d’infrastructures écologiques, voire écotourisme local. Ce levier économique est essentiel pour promouvoir une souveraineté locale sur la gestion des ressources.

En outre, la GMV cherche à renforcer la sécurité alimentaire et hydrique des populations. Via l’agroforesterie, la récupération des sols et l’amélioration de la gestion des eaux, les communautés sahéliennes devraient voir leurs capacités de production agricole croître. Cela participe directement à l’amélioration de la résilience face aux chocs climatiques.

Pays concernés et zones d’intervention

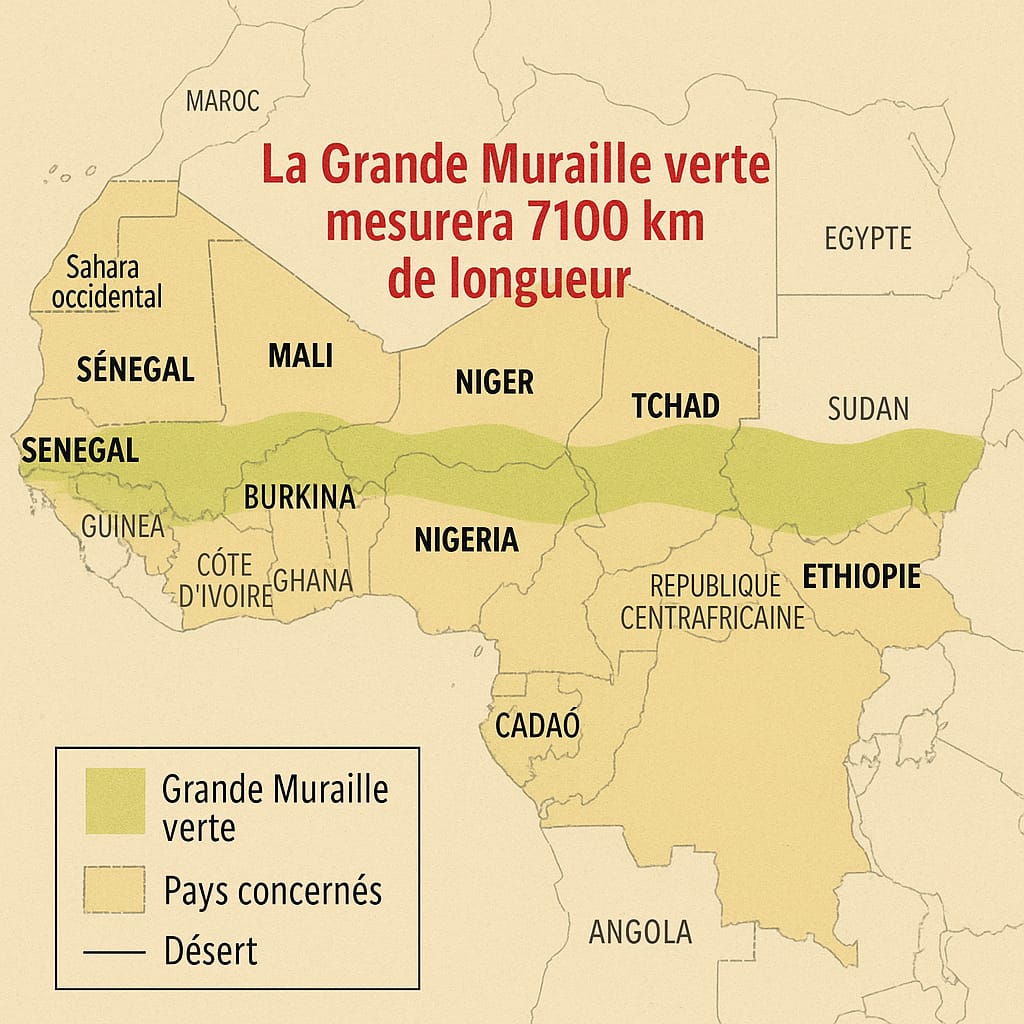

La Grande Muraille Verte traverse 11 pays d’Afrique subsaharienne, tous situés dans ou autour du corridor sahélien. Les pays directement impliqués sont : le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, le Tchad, le Soudan, l’Éthiopie, l’Érythrée et Djibouti.

Chaque pays participant applique sa propre stratégie opérationnelle selon ses réalités écologiques, économiques et sociales. Les politiques nationales sont néanmoins coordonnées par l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte, dont le siège est situé à Nouakchott, en Mauritanie. Cette structure favorise le dialogue intergouvernemental, la mutualisation des ressources et la standardisation des indicateurs de suivi.

Par exemple, le Niger a privilégié la régénération naturelle assistée, technique qui consiste à encourager la repousse spontanée d’espèces locales. Le Sénégal, quant à lui, a mis en œuvre une vaste campagne de reboisement dans des zones semi-arides, favorisant les essences locales adaptées au climat, comme l’Acacia senegal. Ces initiatives démontrent l’importance de l’ancrage local des méthodes de restauration.

Ces efforts sont souvent appuyés par des financements internationaux et une assistance technique provenant d’organismes comme la FAO, l’UNCCD ou la Banque Africaine de Développement. L’implication de partenaires régionaux permet de déployer des approches transfrontalières cohérentes dans la gestion de l’environnement et des ressources naturelles.

Résultats et avancées

Malgré les ambitions élevées, les résultats enregistrés jusqu’à présent démontrent les difficultés inhérentes à un projet d’une telle ampleur. Selon le rapport d’évaluation publié par l’UNCCD en 2020, environ 18 millions d’hectares ont été restaurés à mi-parcours. Cela représente moins de 20 % de l’objectif visé pour 2030.

Le cas du Sénégal est généralement mis en avant comme exemple de réussite partiel, notamment grâce à la plantation de plus de 12 millions d’arbres et la réhabilitation de 30 000 hectares dans la région de Louga. Le Niger, pour sa part, a restauré plus de 5 millions d’hectares par des techniques mobilisant les communautés rurales.

D’autres pays, comme le Tchad ou le Mali, rencontrent des difficultés à documenter de manière précise les avancées en raison de problèmes de gouvernance, de conflits armés et de contraintes budgétaires. Ces écarts entre les prévisions et les réalisations soulignent la nécessité d’améliorer les mécanismes de suivi et d’évaluation.

Malgré cela, le projet a montré qu’il était capable de mobiliser des acteurs multiples à différentes échelles, offrant ainsi un cadre multilatéral unique pour la transition écologique en Afrique. Ces résultats partiels sont interprétés non comme des échecs, mais comme des jalons menant à une adaptation progressive du modèle initial.

Défis majeurs rencontrés

La mise en œuvre de la Grande Muraille Verte reste confrontée à plusieurs obstacles majeurs. Le premier d’entre eux est l’insuffisance des financements. Bien que les estimations prévoient un besoin de 33 milliards de dollars d’ici à 2030, les fonds effectivement alloués demeurent très limités. Cela freine considérablement les travaux, notamment dans les pays les plus fragiles.

Un autre facteur bloquant réside dans la faible coordination entre les États participants. L’absence de mécanismes opérationnels régionaux ralentit la mise en œuvre des projets transfrontaliers et produit des inefficacités dans la transmission des bonnes pratiques. Le manque de ressources humaines qualifiées au niveau local aggrave également ces déséquilibres.

Plusieurs rapports stipulent que les approches de reboisement imposées ne sont parfois pas adaptées aux contextes sociaux et écologiques. Dès lors, certaines plantations échouent à survivre, notamment en raison de la faible implication des populations locales dans les choix techniques.

L’insécurité grandissante dans le centre du Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger) compromet la mise en œuvre des activités sur le terrain et le suivi des zones restaurées. Enfin, l’absence de politiques foncières claires dans certains pays limite l’engagement effectif des communautés rurales dans la restauration des sols.

L’évolution vers un modèle intégré

Face aux limites constatées du modèle linéaire fondé sur le reboisement massif, de plus en plus d’institutions encouragent un système plus intégré, participatif et écosystémique. Ce modèle repose sur l’utilisation de techniques agricoles durables, telles que l’agroécologie, pour renforcer la productivité tout en respectant les équilibres naturels.

Parmi les approches privilégiées figurent la régénération naturelle assistée, qui soutient la repousse d’arbres et d’arbustes indigènes de manière autonome. Elle s’avère souvent plus résiliente que les reboisements classiques. L’agroforesterie, qui associe arbres et cultures vivrières, est également promue pour restaurer les sols et augmenter la fertilité.

Les communautés rurales sont appelées à jouer un rôle central dans cette transformation. L’implication des habitants permet d’améliorer l’appropriation locale des dynamiques de restauration, tout en garantissant leur viabilité sur le long terme. Il est démontré que les projets dans lesquels les femmes et les jeunes sont pleinement impliqués obtiennent de meilleurs résultats.

Ce changement de paradigme, appuyé par des structures comme le Programme des Nations Unies pour l’environnement, contribue à faire de la GMV un projet de développement durable à part entière, au-delà de sa seule dimension environnementale.

Perspectives et opportunités

À l’horizon 2030, la Grande Muraille Verte pourrait devenir un modèle mondial de restauration écologique, si les efforts actuels sont renforcés et coordonnés. Les perspectives d’avenir reposent sur l’amplification des financements, la diversification des partenariats et la montée en compétences des acteurs locaux.

Des alliances internationales comme le mécanisme d’accélération de la GGWI mis en place par l’UNCCD visent à mobiliser des financements innovants via des fonds publics, privés et philanthropiques. L’alignement avec les Objectifs du Développement Durable (ODD), en particulier ceux liés aux terres (ODD 15) et à l’éradication de la pauvreté (ODD 1), offre un cadre stratégique robuste.

Par ailleurs, l’essor de l’économie verte en Afrique ouvre des opportunités d’intégration de la GMV dans des chaînes de valeur durables. L’agriculture biologique, la production de gomme arabique, le commerce équitable et le bambou constituent des pistes prometteuses de rentabilité économique.

Le soutien des jeunes et des femmes, notamment par la formation et la structuration d’initiatives locales, est également perçu comme un levier incontournable. Ces groupes jouent un rôle stratégique dans la résilience locale et la diffusion des pratiques durables.

Conclusion

La Grande Muraille Verte représente l’ambition collective de réconcilier développement économique et préservation des écosystèmes au cœur du continent africain. Si les défis sont nombreux, les avancées concrètes démontrent que des solutions durables sont possibles, à condition d’un engagement renforcé des parties prenantes.

Ce projet ne se réduit pas à un mur d’arbres mais s’inscrit dans une dynamique de transformation sociétale au service de la lutte contre la désertification, de l’atténuation climatique et du développement rural. Entièrement portée par des valeurs de solidarité, de coopération régionale et d’innovation écologique, cette initiative peut devenir un catalyseur de changement profond dans les décennies à venir.

Le succès de la Grande Muraille Verte dépendra de la capacité à pérenniser les financements, renforcer les cadres institutionnels et accompagner les communautés rurales vers une gestion durable de leur environnement. Sa réussite serait un signal fort pour tous les pays confrontés à des défis similaires.

La Grande Muraille Verte représente bien plus qu’un projet de reboisement : il s’agit d’un puissant levier de transformation pour lutter contre la désertification en Afrique, restaurer les écosystèmes dégradés et améliorer durablement les conditions de vie des populations sahéliennes. En valorisant les approches agroécologiques, la gestion participative des ressources et l’ancrage communautaire, cette initiative panafricaine redéfinit les perspectives de développement durable sur le continent.

Les efforts déployés jusqu’à présent, bien que notables dans certains pays comme le Sénégal ou le Niger, montrent que le chemin reste long pour atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2030. Face aux obstacles – qu’ils soient financiers, institutionnels ou liés à l’insécurité – il est impératif que les États concernés, en partenariat avec les acteurs internationaux, renforcent leur engagement afin de passer de l’intention à l’impact.

En fin de compte, le succès de ce projet ne se mesurera pas uniquement par le nombre d’hectares restaurés, mais aussi par sa capacité à générer des emplois durables, à renforcer la sécurité alimentaire au Sahel, à soutenir la résilience des communautés rurales et à enrayer l’érosion de la biodiversité sahélienne. Avec une stratégie cohérente, des investissements à la hauteur des ambitions et une gouvernance inclusive, la Grande Muraille Verte peut devenir un symbole fort de la transition écologique de l’Afrique et un modèle de réponse aux défis climatiques mondiaux.